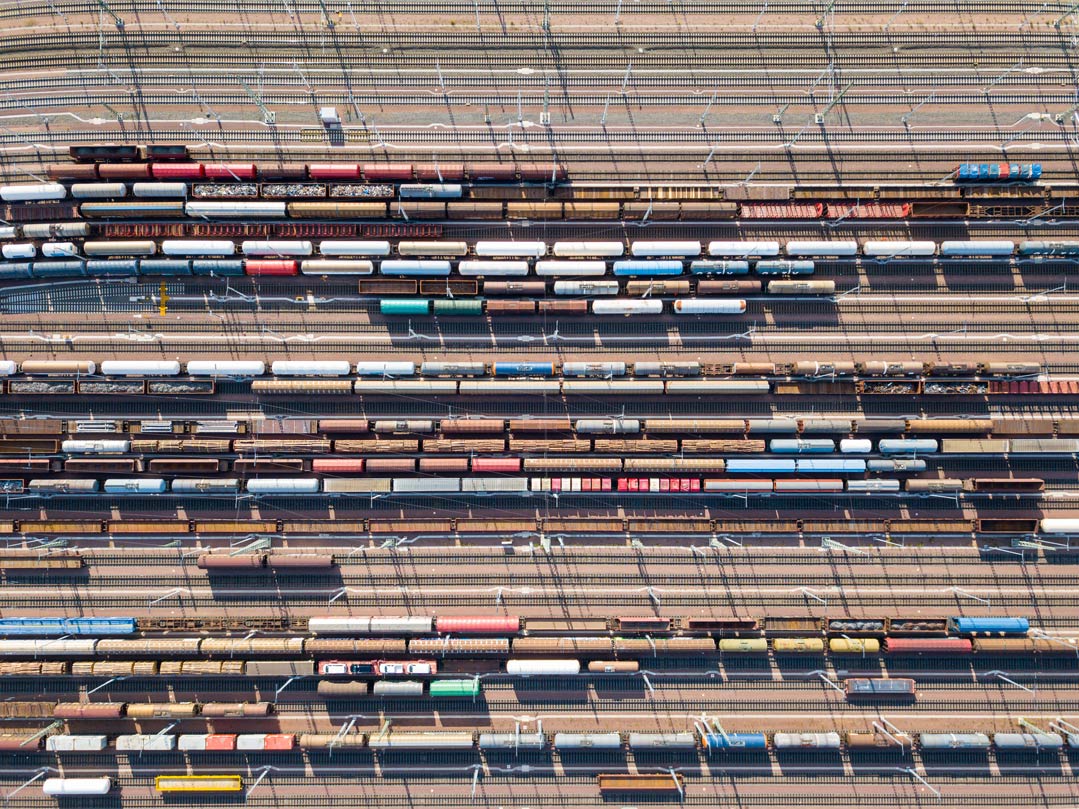

Wachsender Güterverkehr als zunehmende Belastung für Umwelt und Klima | Foto: ©Matthias Krüttgen #19691523 – stock.adobe.com

Manchmal reicht ein einziger Nachmittag an einer Autobahnbrücke, um zu verstehen, woran unsere Welt krankt. Laster an Laster wälzen sich über die A3 bei Frankfurt, vollgeladen mit Bananen aus Ecuador, Werkzeug aus China oder Milch aus Polen, die ironischerweise in Bayern produziert wurde. Güterverkehr ist die unsichtbare Schlagader der Globalisierung, eine riesige Maschine, die unaufhörlich brummt, pustet, frisst und schleudert – CO₂, Lärm, Feinstaub, Mikroplastik.

Was früher das geduldige Pferdefuhrwerk war, ist heute ein 40-Tonner, der 38 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrennt. Und es werden nicht weniger davon. Im Gegenteil: Der Güterverkehr in Deutschland und Europa wächst stetig – und mit ihm die ökologischen Kosten, die niemand auf dem Lieferschein findet.

Verkehrte Welt: Wachstum ohne Ziel

Wer den Begriff „Wachstum“ googelt, wird viele wohlwollende Begriffe finden: Fortschritt, Effizienz, Entwicklung. Wenn allerdings der Güterverkehr wächst, dann bedeutet das im Klartext mehr LKWs auf den Straßen, mehr Güterzüge auf ohnehin überlasteten Trassen, mehr Containerschiffe auf den Weltmeeren. Der Verkehr ist mittlerweile der drittgrößte CO₂-Verursacher in Deutschland, Tendenz steigend. Und anders als der Individualverkehr, der zumindest in städtischen Milieus unter Druck steht, bleibt der Transport von Waren weitgehend unangetastet.

Die Politik reagiert träge. Zwar werden hier und da Wasserstoffprojekte aus der Taufe gehoben oder Elektro-LKW getestet, doch der Großteil des Güterverkehrs läuft weiterhin über dieselbetriebene Fahrzeuge.

Auch der Schienentransport, oft als grüne Alternative angepriesen, ist nicht so makellos, wie es scheint. Denn viele Bahntrassen sind gar nicht elektrifiziert, und der Ausbau geht so schleppend voran, dass man den Eindruck gewinnen könnte, es handle sich um eine archäologische Grabung und nicht um Infrastrukturpolitik.

Wenn allerdings der Güterverkehr wächst, dann bedeutet das im Klartext mehr LKWs auf den Straßen, mehr Güterzüge auf ohnehin überlasteten Trassen, mehr Containerschiffe auf den Weltmeeren | Foto: ©rasica #109601120 – stock.adobe.com

Globalisierung als Antrieb

Dass der Güterverkehr das Klima belastet, ist keine neue Erkenntnis. Neu ist allerdings das Tempo, mit dem sich diese Belastung steigert. Der weltweite Güterverkehr wird sich laut Prognosen bis 2050 verdoppeln. Und damit auch sein ökologischer Fußabdruck. Die Emissionen aus dem Transportsektor könnten dann bis zu 40 Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes ausmachen.

Dabei ist die Kausalität perfide simpel: Mehr Onlinehandel, mehr Produktionsverlagerungen, mehr just-in-time-Lieferketten bedeuten mehr Transporte. Und diese finden eben nicht in einer CO₂-neutralen Parallelwelt statt, sondern auf Straßen, Schienen und Meeren, die alle an die Atmosphäre angeschlossen sind wie ein Auspuff an einen Motor.

Besonders heikel: Der Transport von Waren ist in vielen Fällen nicht regional, sondern global. Ein Kleidungsstück, das in Bangladesch genäht wird, kommt oft mit dem Containerschiff über den Indischen Ozean, wird in Rotterdam gelöscht, per LKW nach Tschechien transportiert, dort etikettiert und dann weiterverteilt. Der ökologische Wahnsinn wird zur betriebswirtschaftlichen Rationalität und bleibt im Klima-Footprint oft unsichtbar.

Der weltweite Güterverkehr wird sich laut Prognosen bis 2050 verdoppeln | Foto: ©Adam #560859980 – stock.adobe.com

Kein Platz mehr auf der Straße

Die Folgen dieser Entwicklung spüren nicht nur Umweltforscher, sondern auch ganz normale Menschen, besonders jene, die an Hauptverkehrsadern wohnen. Immer mehr LKWs bedeuten nicht nur mehr Emissionen, sondern auch mehr Lärm, mehr Unfallrisiko, mehr Straßenschäden.

Die Infrastruktur in vielen Regionen Deutschlands ist für diesen Ansturm nicht gebaut. Brücken marode, Rastplätze überfüllt, Fahrbahnen von Rissen durchzogen wie das Porzellan in einem Antiquitätenladen.

Der Mensch spielt in diesem logistischen Albtraum nur eine Nebenrolle. Selbst Berufskraftfahrer klagen zunehmend über schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende Sozialräume und überbordende Bürokratie. Ironischerweise sind viele LKWs, die über die deutschen Autobahnen donnern, halbleer. Der Grund: ineffiziente Planung, leere Rückfahrten, Konkurrenz zwischen Speditionen, die sich gegenseitig die Preise kaputtmachen.

Die Bahn – Hoffnung mit Schwächen

„Mehr auf die Schiene“ ist der Lieblingssatz deutscher Verkehrsminister, gleich welcher Partei. In Sonntagsreden wird die Bahn zur klimafreundlichen Heldin stilisiert, zum Silberpfeil gegen die Klimakatastrophe. Doch die Realität auf den Gleisen sieht anders aus. Der Marktanteil des Schienengüterverkehrs liegt in Deutschland bei rund 19 Prozent und ist damit seit Jahren nahezu unverändert. Der Straßenverkehr liegt hingegen bei über 70 Prozent.

Warum gelingt der Umschwung nicht? Weil der Transport per Bahn langsamer, unflexibler und oft teurer ist. Viele Unternehmen verfügen nicht über die notwendige Anbindung an Güterbahnhöfe, und die Koordination zwischen verschiedenen Bahnbetreibern gleicht einem administrativen Hürdenlauf. Dazu kommt, dass die Deutsche Bahn selbst mit sich kämpft: Verspätungen, Baustellen, Streckenstilllegungen – die Probleme im Personenverkehr lassen sich eins zu eins auf den Güterverkehr übertragen.

„Mehr auf die Schiene“ ist der Lieblingssatz deutscher Verkehrsminister, gleich welcher Partei | Foto: ©Kai #348241819 – stock.adobe.com

Die unsichtbare Schuldfrage

Wer ist schuld an dieser Misere? Die Politik? Die Wirtschaft? Die Verbraucher? Vermutlich alle ein bisschen und genau das macht die Lösung so schwer. Solange Kunden bei Amazon bis Mitternacht bestellen können und am nächsten Morgen das Paket erhalten, wird sich wenig ändern. Solange Supermärkte im Sauerland Orangen aus Südafrika verkaufen, weil sie billiger sind als jene aus Spanien, wird das ökologisch Sinnvolle gegen das ökonomisch Bequeme verlieren.

Doch es gibt auch Hoffnung: Erste Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten zu verkürzen oder wieder zu regionalisieren. Start-ups experimentieren mit Solarcontainern, emissionsfreien Lastenrädern und innerstädtischen Mikrodepots. In Norwegen testet man vollelektrische Frachtschiffe. Aber all das sind Tropfen auf einem sehr heißen Stein – und der Stein wird heißer.

Wenn Wachstum zur Last wird

Der Güterverkehr ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, keine Frage. Ohne ihn bräche der Handel zusammen, Produktionsketten stünden still, Supermarktregale blieben leer. Doch das System, das ihn trägt, ist aus der Zeit gefallen.

Es ist auf Dauer weder ökologisch noch sozial tragbar, und es wird in den kommenden Jahrzehnten zu einem der größten Bremsklötze für den Klimaschutz werden.

Was es braucht, ist eine grundsätzliche Neubewertung dessen, was wir für „normal“ halten: Muss wirklich jeder Kühlschrank aus Asien kommen? Muss jedes Produkt just-in-time geliefert werden? Muss Logistik immer schneller, billiger und größer werden? Es sind unbequeme Fragen – aber es sind die richtigen.

Endstation Realität

Die große Transformation, von der so viele reden, wird nicht ohne Verluste ablaufen. Weniger Verkehr bedeutet auch: weniger Konsum, weniger Auswahl, weniger Tempo. Dafür aber mehr Luft zum Atmen, mehr Ruhe auf den Straßen, mehr Platz für zukunftsfähige Mobilität.

Vielleicht braucht es keine technologische Revolution, sondern eine kulturelle. Eine Gesellschaft, die versteht, dass nicht alles überall und jederzeit verfügbar sein muss. Dass Nähe wieder ein Wert wird. Und dass das Paket aus China, das binnen zwei Tagen vor der Tür liegt, nicht nur eine Ware ist, sondern auch eine Verantwortung. Denn jeder LKW, der heute durch Deutschland fährt, ist mehr als nur ein rollender Container. Er ist ein Bote der Bequemlichkeit und ein Vorbote der Katastrophe.