Treibhausgas-Emissionsszenarien bis 2030 | Foto: ©Antony Weerut #661394029 – stock.adobe.com

Die Welt von 2030 ist keine ferne Zukunft. Sie ist bereits in Umrissen sichtbar, sie steht am Horizont, und sie kündigt sich – je nach Perspektive – als Hoffnung oder Mahnung an. Selten zuvor war eine Zahl so mit Erwartungen, Plänen und Ängsten aufgeladen. 2030 gilt als Zielmarke für eine ganze Generation von klimapolitischen Maßnahmen.

Es ist das Jahr, in dem laut zahlreichen Vereinbarungen, insbesondere dem Pariser Klimaabkommen, entscheidende Fortschritte bei der Reduktion von Treibhausgasen sichtbar werden sollen. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, wie tragfähig diese Hoffnungen sind – und wie realistisch die Szenarien, die ihnen zugrunde liegen.

Wissenschaftliche Projektionen – und ihr Schatten

Der Klimaforschung ist kein Vorwurf zu machen. Die Modelle, die sie vorlegt, sind differenziert, methodisch fundiert und in den letzten Jahren zunehmend präzisiert worden. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) liefert in seinen Berichten eine Vielzahl sogenannter Emissionspfade, die beschreiben, wie sich die Welt entwickeln könnte – je nachdem, wie viel CO₂ und andere Treibhausgase ausgestoßen werden.

Diese Szenarien unterscheiden sich in Tempo, Umfang und politischer Durchsetzbarkeit.

Einige von ihnen sind ausgesprochen optimistisch. Sie gehen davon aus, dass die Weltgemeinschaft den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 drastisch senkt, dass fossile Energieträger zügig ersetzt und neue Technologien rasch hochskaliert werden. Andere Szenarien sind pessimistischer – sie prognostizieren ein „weiter so“, verbunden mit wachsender ökologischer Belastung, sozialer Polarisierung und geopolitischen Konflikten.

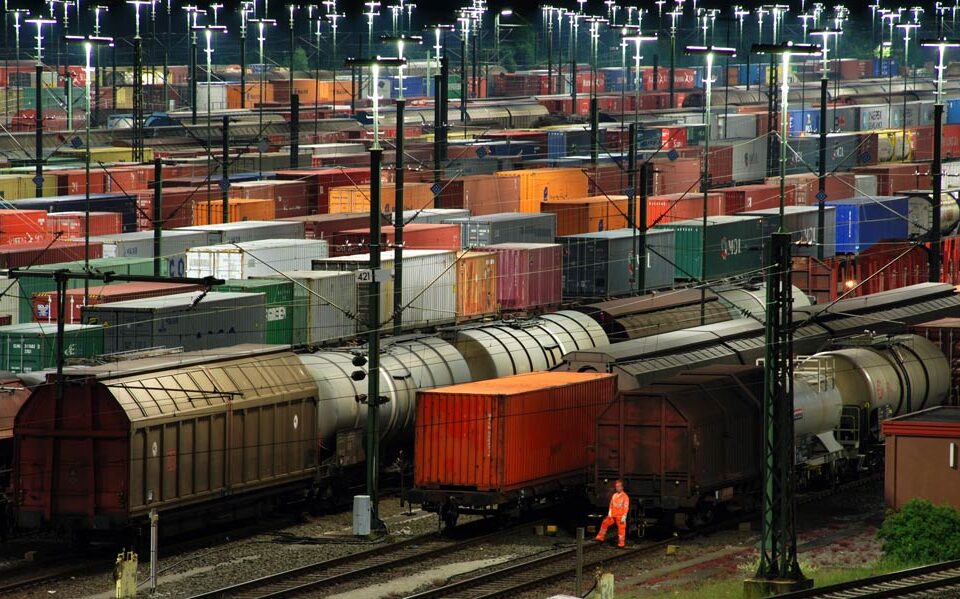

Die Modelle, die die Klimaforschung vorlegt, sind differenziert, methodisch fundiert und in den letzten Jahren zunehmend präzisiert worden | Foto: ©Andrey Popov #1399523383 – stock.adobe.com

Globale Unterschiede, unterschiedliche Realitäten

Was sich in wissenschaftlichen Modellen in Kurven und Diagrammen zeigt, übersetzt sich in der politischen Realität nur zögerlich. Der Grund dafür ist einfach: Die Welt ist ungleich. Während in Europa über Klimaneutralität debattiert wird, kämpfen viele Länder des globalen Südens noch immer mit der Sicherung von Grundbedürfnissen. In Indien etwa wächst die Wirtschaft in einem Tempo, das den Energiebedarf in die Höhe treibt. Und mit ihm die Emissionen. China setzt zwar auf erneuerbare Energien, baut aber gleichzeitig neue Kohlekraftwerke. In den USA hat Präsident Trump erst vor Kurzem den Austritt aus dem Klimaabkommen verkündet. Und Europa? Reduziert, diskutiert, reguliert – und steht zunehmend allein auf weiter Flur.

Dabei ist die Richtung klar. Soll das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch in Reichweite bleiben, müssten die globalen Emissionen laut IPCC bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2019 um rund 45 Prozent sinken. Derzeit jedoch steigen sie weiter – insbesondere durch den wachsenden Energiebedarf in Entwicklungsländern, deren Bevölkerung nach Wohlstand lechzt.

Was sich in wissenschaftlichen Modellen in Kurven und Diagrammen zeigt, übersetzt sich in der politischen Realität nur zögerlich | Foto: ©doidam10 #1115828171 – stock.adobe.com

Deutschland – ein Land der Zielmarken

In kaum einem anderen Land ist der klimapolitische Diskurs so stark institutionalisiert wie in Deutschland. Das Klimaschutzgesetz schreibt verbindliche Sektorziele vor, jedes Jahr werden Emissionen erfasst, Budgets definiert, Maßnahmen verhandelt. Dennoch wurde 2023 ein weiterer Anstieg der CO₂-Emissionen verzeichnet – insbesondere im Verkehrs- und Gebäudesektor. Die Ambition bleibt hoch, die Realität hinkt hinterher. Und das hat strukturelle Gründe: Politische Maßnahmen stoßen an soziale Grenzen, technische Lösungen benötigen Zeit, und gesellschaftlicher Wandel ist schwer zu erzwingen.

Zugleich lässt sich beobachten, wie sehr der klimapolitische Diskurs moralisch aufgeladen ist.

Die Debatte ist geprägt von Schuldzuschreibungen, von idealistischen Forderungen und der Hoffnung auf einen tiefgreifenden Wandel, der zugleich wirtschaftlich, sozial gerecht und technologisch machbar sein soll. Doch es stellt sich die Frage: Ist diese Gleichzeitigkeit erreichbar? Und wenn nicht – worauf verzichten wir zuerst?

Die Technik als Heilsversprechen – oder als Ausrede?

Technologische Innovation gilt vielen als Schlüssel zur Lösung. CO2-Abscheidung, Wasserstofftechnologie, synthetische Kraftstoffe, Speicherlösungen – die Liste ist lang. Tatsächlich könnten einige dieser Technologien einen wichtigen Beitrag leisten, die Emissionen zu reduzieren, ohne das industrielle Fundament der modernen Welt zu gefährden. Doch der Glaube an Technologie birgt auch eine Gefahr: Er kann zur Ausrede werden. Wenn Innovationen erst entwickelt, getestet und implementiert werden müssen, verschiebt sich das politische Handeln in die Zukunft. Und mit ihm die Verantwortung.

Darüber hinaus ist nicht ausgemacht, dass technologische Lösungen gerecht verteilt sein werden. Sie benötigen Kapital, Know-how und stabile politische Verhältnisse – Voraussetzungen, die längst nicht überall gegeben sind. Wer sich allein auf Technik verlässt, läuft Gefahr, strukturelle Probleme zu übersehen: die Notwendigkeit eines neuen Verhältnisses zur Natur, zur Ressourcennutzung, zum Begriff von Wachstum.

Technologische Innovation gilt vielen als Schlüssel zur Lösung | Foto: ©Orange Dragon Studio #1262664648 – stock.adobe.com

2030 – mehr als eine Zahl

Das Jahr 2030 ist mehr als eine Zielmarke. Es ist ein Spiegel gesellschaftlicher Selbstvergewisserung. Was bis dahin gelingt – oder eben nicht gelingt – wird weitreichende Konsequenzen für die Klimapolitik der kommenden Jahrzehnte haben. Gelingt es, die Emissionen deutlich zu senken, könnte ein neues Vertrauen in multilaterale Prozesse entstehen.

Scheitert das Vorhaben, drohen politische Verwerfungen, neue Nationalismen, ein Rückzug in die jeweilige Binnenlogik der Staaten.

Denn es ist absehbar, dass die Auswirkungen der Klimakrise zunehmend spürbar werden: Dürren, Flutkatastrophen, Ernteausfälle, Migrationsbewegungen. Diese dynamische Geschehen wird das politische Klima ebenso verändern wie das meteorologische. Und sie werden die Frage aufwerfen, wie belastbar Solidarität ist – zwischen Nord und Süd, Arm und Reich, Stadt und Land.

Die Macht der Szenarien – und ihre Grenzen

Szenarien haben eine paradoxe Funktion. Sie zeigen Möglichkeiten auf, eröffnen Handlungsoptionen – und gleichzeitig legen sie offen, wie schwer es ist, den Kurs tatsächlich zu ändern. Sie sind Prognosen, keine Prophezeiungen. Ihre Stärke liegt darin, Entwicklungen sichtbar zu machen, ihre Schwäche darin, dass sie keine Antworten auf politische Trägheit und gesellschaftliche Komplexität geben.

Die Zeit bis 2030 ist kurz. Es bleiben weniger als sechs Jahre. Die Entscheidungen, die heute getroffen oder unterlassen werden, sind entscheidend. Nicht nur für die Erreichung eines abstrakten Zielwertes. Sondern für die Lebensbedingungen kommender Generationen. Der Klimawandel ist nicht mehr nur ein ökologisches Problem – er ist längst auch ein kulturelles, ökonomisches und politisches.