Was sind CO₂-Äquivalente? - Von unsichtbaren Gasen und zählbaren Katastrophen | Foto: ©kora_sun #534496727 – stock.adobe.com

Die Welt des Klimas ist eine abstrakte. Temperaturen steigen, Pole schmelzen, Wetter wird extremer. Aber die Zahlen, mit denen diese Entwicklung gemessen wird, sind alles andere als selbsterklärend. CO₂-Äquivalente, oft abgekürzt als CO₂e, sind ein Versuch, Ordnung in das unsichtbare Chaos der Treibhausgase zu bringen. Sie sind die Währung, in der Klimasünden verbucht und in der Zukunft bezahlt werden.

Der Treibhauseffekt – eine sehr reale Illusion

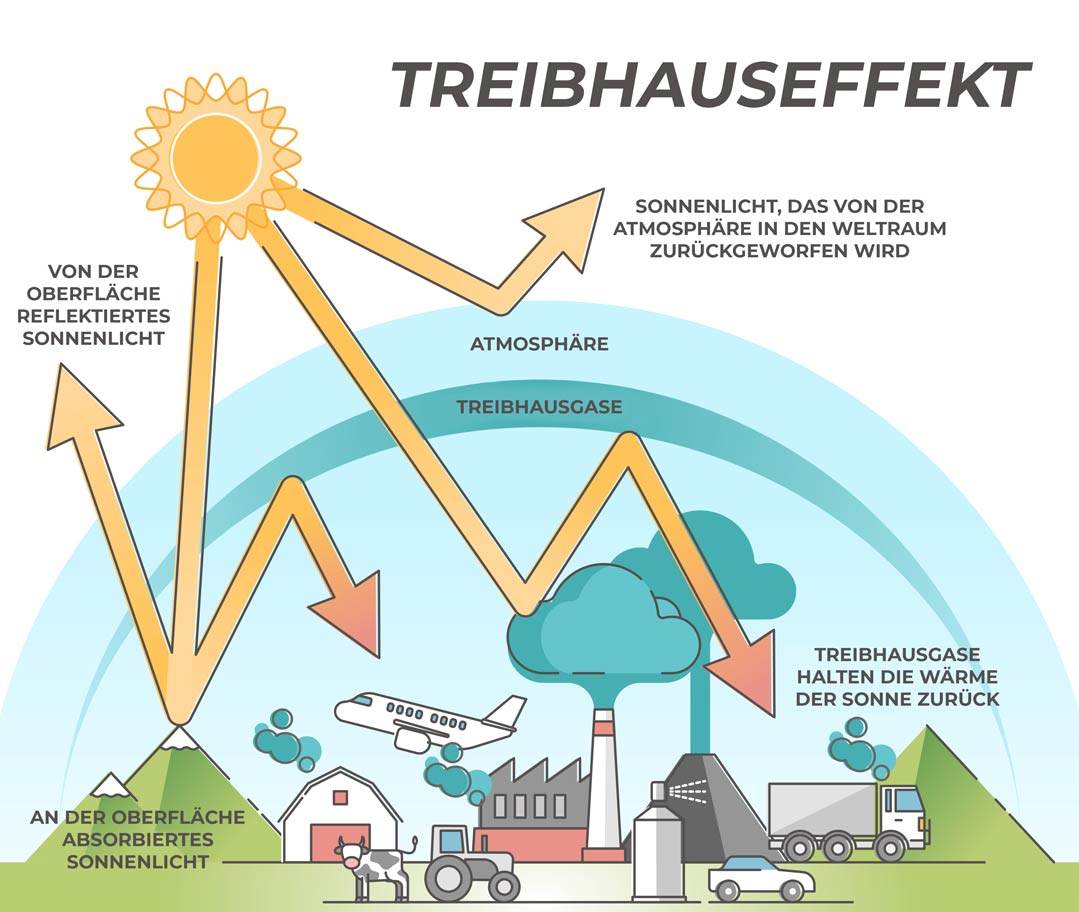

Um zu verstehen, warum CO₂-Äquivalente wichtig sind, muss man beim Treibhauseffekt beginnen. Der klingt zunächst wie ein naturfreundliches Phänomen. Schließlich wachsen im Treibhaus Pflanzen, und dort ist es warm und gemütlich. Doch in der Atmosphäre bedeutet der Treibhauseffekt etwas anderes: Sonnenstrahlen dringen zur Erde durch, heizen den Planeten auf, und ein Teil dieser Wärme wird von sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre zurückgehalten.

Ohne diesen Effekt wäre die Erde ein ungemütlicher, frostiger Felsbrocken im All – rund 33 Grad kälter.

Der Mensch hat jedoch das feine Gleichgewicht dieses natürlichen Effekts gestört. Seit der Industrialisierung bläst er gewaltige Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre. Und die bleiben dort. Für Jahrzehnte. Manche sogar für Jahrhunderte. CO₂, also Kohlendioxid, ist dabei der prominenteste Vertreter. Es entsteht, wenn Kohle, Öl oder Gas verbrannt werden – zum Heizen, Autofahren, Fliegen oder Produzieren. Aber CO₂ ist nicht das einzige Gas, das am Treibhauseffekt beteiligt ist. Methan zum Beispiel ist 28-mal so wirksam wie CO₂ – zumindest über einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet. Lachgas? Noch mächtiger. Fluorierte Gase? Klimakiller par excellence. Wer also verstehen will, was auf der Erde klimatisch geschieht, darf sich nicht nur auf CO₂ konzentrieren, sondern muss all diese Gase mit einbeziehen. Und genau da kommen die CO₂-Äquivalente ins Spiel.

Um zu verstehen, warum CO₂-Äquivalente wichtig sind, muss man beim Treibhauseffekt beginnen | Foto: ©VectorMine #901534127 – stock.adobe.com

Eine Frage der Vergleichbarkeit

Stellen wir uns einen Obstkorb vor. Darin liegen Äpfel, Bananen, Mangos und Ananas. Jede Frucht hat eine andere Größe, ein anderes Gewicht, einen anderen Nährstoffgehalt. Wenn man nun wissen will, wie viele Kalorien der ganze Korb enthält, muss man all diese Unterschiede berücksichtigen und sie auf eine vergleichbare Maßeinheit herunterbrechen. So funktioniert es auch mit den CO₂-Äquivalenten. Diese Maßeinheit bringt alle relevanten Treibhausgase auf einen gemeinsamen Nenner, gemessen an ihrer Klimawirkung.

Methan, Lachgas, fluorierte Kohlenwasserstoffe – sie alle haben ein sogenanntes „Global Warming Potential“ (GWP), also ein Erwärmungspotenzial. Dieses beschreibt, wie viel Wärmestrahlung ein Gas im Vergleich zu CO₂ über einen bestimmten Zeitraum in der Atmosphäre zurückhält. CO₂ selbst bekommt den Wert 1. Methan liegt, wie erwähnt, bei 28 – das bedeutet: Ein Kilogramm Methan wirkt in etwa wie 28 Kilogramm CO₂. Ein Kilogramm Lachgas bringt es auf rund 265 CO₂e.

Und manche fluorierte Gase knacken sogar die 20.000er-Marke.

CO₂-Äquivalente ermöglichen es also, Äpfel, Bananen und Mangos in Kalorien umzurechnen – beziehungsweise Gase in ihre Klimawirkung. Erst mit dieser Rechenart kann man den Fußabdruck eines Menschen, eines Unternehmens oder eines Landes messen und vergleichen. Und erst so lassen sich politische Klimaziele formulieren, internationale Abkommen schließen oder Emissionen in Handelszertifikate pressen.

Methan, Lachgas, fluorierte Kohlenwasserstoffe – sie alle haben ein sogenanntes „Global Warming Potential“ (GWP), also ein Erwärmungspotenzial | Foto: ©photoopus #879566524 – stock.adobe.com

Die Krux mit der Zeit

Aber wie so oft, steckt der Teufel im Detail. Die meisten Berechnungen basieren auf einer 100-Jahres-Perspektive. Doch Methan zum Beispiel bleibt nur etwa ein Jahrzehnt in der Atmosphäre – entfaltet dabei aber eine enorme Wirkung. Auf 20 Jahre gerechnet ist sein „Global Warming Potential“ fast dreimal so hoch wie über 100 Jahre. Kritiker dieser Langzeitrechnung bemängeln deshalb, dass die aktuelle CO₂e-Bilanzierung zu träge ist und kurzfristige Risiken unterschätzt.

Methan aus der Viehzucht oder Lecks in Gasleitungen könnten die Erwärmung in den nächsten Jahren stärker antreiben als die Zahlen suggerieren.

Ein Maßstab, der Verantwortung schafft

Die Idee der CO₂-Äquivalente ist also vor allem eines: ein Werkzeug der Vereinfachung. Man könnte sagen: ein Trick der Vernunft, um das Unübersichtliche handhabbar zu machen. Und obwohl sie abstrakt sind, wirken CO₂e knallhart in der Realität. Etwa bei der Frage, wie umweltschädlich ein Produkt ist. Oder wie nachhaltig ein Unternehmen wirtschaftet. Oder ob ein Land seine Klimaziele erreicht.

Beispiel Fleischkonsum: Eine Tonne Rindfleisch verursacht rund 27 Tonnen CO₂e – vor allem wegen Methan aus den Mägen der Tiere und Lachgas aus Düngemitteln. Ein Flug von Frankfurt nach New York und zurück? Rund 3 Tonnen CO₂e pro Passagier. Ein Jahr Autofahren mit einem Mittelklassewagen? Etwa 2 Tonnen, je nach Fahrstil und Spritverbrauch. Diese Zahlen machen die CO₂e greifbarer – und damit auch die Frage, wie viel Klimaschuld wir individuell auf uns laden.

Die Idee der CO₂-Äquivalente ist also vor allem eines: ein Werkzeug der Vereinfachung | Foto: ©kora_sun #616675638 – stock.adobe.com

Zahlen, die die Welt verändern sollen

In der politischen Arena spielen CO₂-Äquivalente eine noch größere Rolle. Die EU hat sich verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Klimaneutralität bis 2050. Solche Ziele wären ohne CO₂e-Rechnungen nicht machbar. Der Emissionshandel basiert auf ihnen, Umweltzertifikate ebenfalls.

Auch internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen rechnen in CO₂e.

Doch der Weg zur Null ist steinig. Denn nicht alle Emissionen lassen sich einfach einsparen. Manche, wie der Methanausstoß von Reispflanzen oder das CO₂ aus Zementproduktion, sind schwer zu vermeiden. Deshalb ist die Weltgemeinschaft zunehmend auf Kompensation angewiesen: Aufforstung, CO₂-Speicherung oder Emissionshandel sollen helfen, das Gleichgewicht herzustellen. Aber auch dabei lautet die Währung: CO₂e.

Die Kunst der Vereinfachung – und ihre Grenzen

Natürlich sind CO₂-Äquivalente nicht perfekt. Sie vereinfachen komplexe chemische und physikalische Prozesse zu einer Zahl. Sie ignorieren teils die zeitliche Dynamik oder regionale Unterschiede. Und sie lassen sich, wie jede Zahl, manipulieren – durch geschickte Buchführung oder grüne Etiketten, die mehr versprechen als sie halten. „Greenwashing“ ist oft nur ein CO₂e-freundlicher Anstrich auf einem fossilen Fundament.

Und doch bleibt das Prinzip sinnvoll. Es schafft Vergleichbarkeit, Transparenz, Verantwortung. Es zwingt dazu, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Denn solange der Klimawandel vor allem eine Angelegenheit von Molekülen und Temperaturen ist, braucht es eine Sprache, um darüber zu sprechen. CO₂e ist diese Sprache – ein wenig sperrig zwar, aber notwendig.