Pflanzenschutzmittel Isoproturon: Einsatz und Umweltauswirkungen | Fotos: ©ValentinValkov #361815514 & ©molekuul.be #464986147 – stock.adobe.com

Isoproturon ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Harnstoffherbizide, der über Jahrzehnte hinweg in der Landwirtschaft zur Bekämpfung von Unkräutern und Gräsern eingesetzt wurde. Besonders in Getreidekulturen wie Weizen und Gerste fand das Pflanzenschutzmittel breite Anwendung. In den letzten Jahren geriet Isoproturon jedoch aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken zunehmend in die Kritik, was letztendlich zu seinem Verbot in der Europäischen Union führte.

Dieser Artikel beleuchtet die chemischen Eigenschaften, die Verwendung, die Umweltauswirkungen sowie die regulatorischen Entscheidungen rund um Isoproturon. Darüber hinaus werden Alternativen und zukünftige Entwicklungen im Pflanzenschutz unter die Lupe genommen.

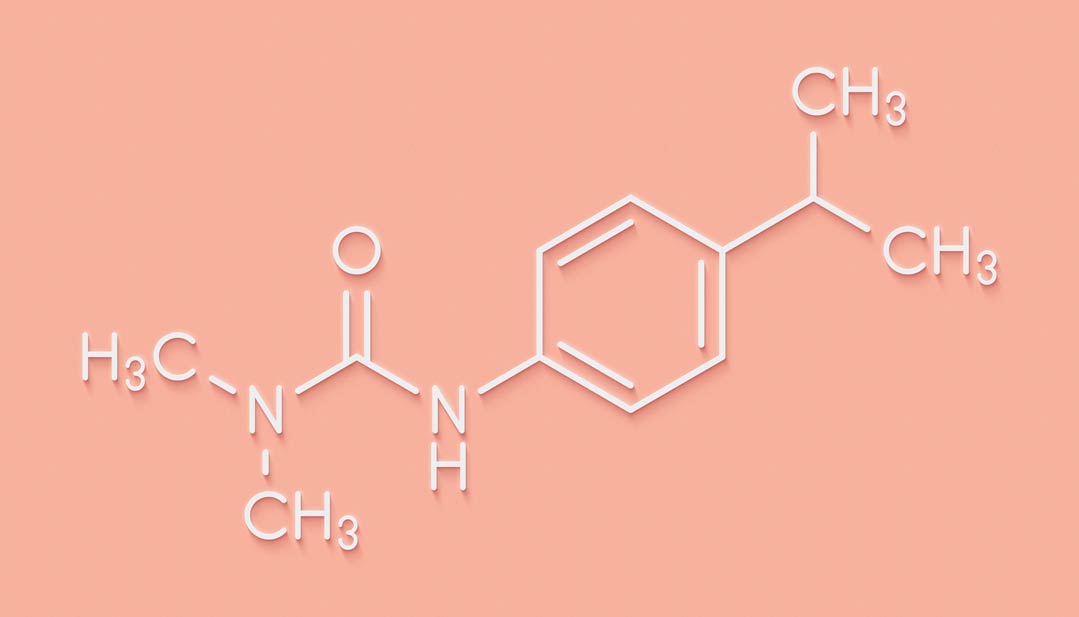

Chemische Eigenschaften von Isoproturon

Isoproturon, chemisch bekannt als 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylharnstoff, besitzt die Summenformel C₁₂H₁₈N₂O. Es handelt sich um einen farb- und geruchlosen Feststoff mit einem Schmelzpunkt zwischen 156,5 und 158 °C. Die Dichte beträgt 1,16 g/cm³. Isoproturon ist in Wasser praktisch unlöslich (0,0702 g/l bei 20 °C), zeigt jedoch gute Löslichkeit in den meisten organischen Lösungsmitteln.

Der Dampfdruck bei 20 °C liegt bei 0,000003106 hPa, was auf eine geringe Flüchtigkeit hinweist.

Die Verbindung ist gegenüber Licht, Säuren und Basen sehr stabil, zersetzt sich jedoch bei Erhitzung und kann in starken Basen hydrolytisch gespalten werden.

Isoproturon, chemisch bekannt als 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylharnstoff, besitzt die Summenformel C₁₂H₁₈N₂O | Foto: ©molekuul.be #169174762 – stock.adobe.com

Synthese und Herstellung

Die Herstellung von Isoproturon erfolgt ausgehend von Cumol. Dabei handelt es sich um eine organisch-chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe. Zunächst wird Cumol durch einen chemischen Prozess nitriert, wodurch 4-Nitrocumol entsteht. Dieses wird anschließend zum 4-Isopropylanilin reduziert.

Durch Umsetzung mit Phosgen entsteht 4-Isopropylphenylisocyanat, das schließlich mit Dimethylamin zur Reaktion gebracht wird, um Isoproturon zu erhalten.

Die industrielle Produktion erfolgte in großem Umfang, da die Nachfrage aus der Landwirtschaft kontinuierlich hoch war.

Anwendungsgebiete in der Landwirtschaft

Isoproturon wurde hauptsächlich als selektives Herbizid in Getreidekulturen wie Winterweizen, Wintergerste und Roggen eingesetzt. Es wirkte effektiv gegen verschiedene unerwünschte Gräser wie Acker-Fuchsschwanzgras, Gemeinen Windhalm und diverse Rispengräser sowie gegen Unkräuter wie Kamille und Vogelmiere.

Die Anwendung erfolgte sowohl als Vorauflauf- als auch als Nachauflaufherbizid. In Deutschland lag der jährliche Verbrauch von Isoproturon bei über 1.000 Tonnen, was seine Bedeutung in der landwirtschaftlichen Praxis unterstreicht. Viele Landwirte betrachteten das Herbizid als unverzichtbar für die Sicherstellung stabiler Erträge.

Isoproturon wurde hauptsächlich als selektives Herbizid in Getreidekulturen wie Winterweizen, Wintergerste und Roggen eingesetzt | Foto: ©Stockr #112888463 – stock.adobe.com

Umweltauswirkungen und Bedenken

Trotz seiner Wirksamkeit in der Unkrautbekämpfung wurden zunehmend Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen von Isoproturon laut. Studien zeigten, dass der Wirkstoff in deutschen und niederländischen Flüssen nachgewiesen wurde, was auf eine potenzielle Belastung der wassergebundenen Ökosysteme hindeutet. Besonders problematisch ist die geringe Wasserlöslichkeit und die Beständigkeit von Isoproturon, die zu einer Akkumulation in Gewässern führen können.

Außerdem besteht das Risiko, dass Isoproturon ins Grundwasser gelangt, was die Trinkwasserqualität beeinträchtigen könnte.

Langfristige Untersuchungen ergaben Hinweise auf eine toxische Wirkung auf Wasserorganismen und Bodenmikroorganismen. Die Anreicherung des Wirkstoffs in landwirtschaftlich genutzten Böden könnte langfristig die Biodiversität beeinträchtigen. Die Tatsache, dass Isoproturon in einigen Fällen noch Jahre nach der Anwendung in Bodenproben nachgewiesen werden konnte, verstärkte die Kritik an diesem Herbizid erheblich.

Regulatorische Entscheidungen und Verbote

Aufgrund der identifizierten Umweltrisiken und der unzureichenden Nachweise zur Erfüllung aktueller Genehmigungskriterien entschied die Europäische Kommission, die Genehmigung für Isoproturon als Pflanzenschutzmittelwirkstoff nicht zu erneuern. In Deutschland wurde die Zulassung für isoproturonhaltige Pflanzenschutzmittel zum 30. September 2016 widerrufen. Eine Abverkaufsfrist für Lagerbestände galt bis zum 30. März 2017, während die Aufbrauchfrist am 30. September 2017 endete.

Nach Ablauf dieser Fristen unterlagen verbleibende Bestände der Beseitigungspflicht und mussten ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Entscheidung, Isoproturon zu verbieten, wurde nicht ohne Widerstand getroffen. Insbesondere landwirtschaftliche Interessenverbände kritisierten die Maßnahme als wirtschaftlich nachteilig und forderten eine längere Übergangszeit für den Umstieg auf Alternativen. Die regulatorischen Behörden hielten jedoch an ihrer Entscheidung fest, da die Umweltrisiken die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile überwogen.

Aufgrund der identifizierten Umweltrisiken und der unzureichenden Nachweise zur Erfüllung aktueller Genehmigungskriterien entschied die Europäische Kommission, die Genehmigung für Isoproturon als Pflanzenschutzmittelwirkstoff nicht zu erneuern | Foto: ©Kittiwat #235828596 – stock.adobe.com

Alternativen und zukünftige Perspektiven

Mit dem Verbot von Isoproturon standen Landwirte vor der Herausforderung, alternative Herbizide oder Unkrautmanagementstrategien zu finden. Der integrierte Pflanzenschutz, der mechanische, biologische und chemische Methoden kombiniert, gewinnt in diesem Kontext an Bedeutung.

Der Einsatz von Fruchtfolgen, mechanischer Unkrautbekämpfung durch Hacken und Striegeln sowie der Einsatz von Bodenbedeckungspflanzen sind einige Strategien, die verstärkt angewendet werden.

Darüber hinaus werden verstärkt Forschung und Entwicklung in Richtung umweltfreundlicherer und selektiverer Herbizide betrieben, um sowohl die Effizienz in der Unkrautbekämpfung als auch den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Insbesondere biotechnologische Lösungen wie herbizidresistente Sorten oder mikrobiologische Herbizide werden als mögliche Alternativen untersucht.

Kontinuierliche Bewertung von Pflanzenschutzmitteln

Isoproturon spielte über viele Jahre eine zentrale Rolle in der landwirtschaftlichen Unkrautbekämpfung. Dennoch führten Umwelt- und Gesundheitsbedenken letztendlich zu seinem Verbot in der Europäischen Union.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Bewertung und Anpassung von Pflanzenschutzmitteln, um sowohl die Produktivität in der Landwirtschaft als auch den Schutz von Umwelt und Gesundheit sicherzustellen. Gleichzeitig zeigt sich, dass alternative Strategien notwendig sind, um nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.