Phthalate als Weichmacher für Kunststoffe | Foto: ©lassedesignen #211145433 – stock.adobe.com

Phthalate sind synthetische Chemikalien und befinden sich in vielen Produkten. Sie dienen als Weichmacher für Kunststoffe und verfügen über ein breites Anwendungsspektrum. Die Stoffe, die eigentlich nützlich sein sollen, haben viele unerwünschte Eigenschaften. Sie sind im Material der verschiedenen Produkte nicht fest chemisch gebunden, können ausdünsten und gelangen in die Umwelt. Fast überall in der Umwelt sind sie anzutreffen und können zu gesundheitlichen Schäden bei Menschen führen.

Phthalate als chemische Verbindungen

Phthalate sind chemische Verbindungen, die in großen Mengen als Weichmacher für Kunststoffe hergestellt werden. Sie machen harten, spröden Kunststoff weich und elastisch. Die mit Phthalaten versehenen Kunststoffe können als Weich-Kunststoffe verwendet werden. Von den hergestellten Roh-PVCs werden ungefähr 35 Prozent zu Weich-PVC weiterverarbeitet und mit Phthalaten versetzt. In Westeuropa werden laut Schätzungen des Industrieverbandes European Council for Plasticisers and Intermediates jährlich ungefähr eine Million Tonnen Phthalate produziert. Davon werden mehr als 90 Prozent als Weichmacher für Weich-PVC genutzt. In den Produkten aus Weich-PVC sind ungefähr 30 bis 35 Prozent Weichmacher enthalten.

In fast allen Haushalten sind Produkte mit Weichmachern vorhanden, darunter Möbel aus Kunstleder, Bodenbeläge, Duschvorhänge, Kinderspielzeug, Babyartikel und Sportartikel.

Auch in medizinischen Artikeln wie Schläuchen oder Blutbeuteln sind Weichmacher enthalten. Sogar in Kapseln und Filmtabletten und in verschiedenen Kosmetikprodukten können Weichmacher enthalten sein. Wie die Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e. V. angibt, werden in den folgenden Bereichen am häufigsten Phthalate genutzt:

- Bauindustrie mit Fußbodenbelägen, Tapeten, Folien, Schläuchen und Kabeln

- Elektroindustrie mit Ummantelungen für Kabel und Leitungen

- Automobilbau mit Innenraumverkleidungen, Dichtungen und Unterbodenschutz

- Sport- und Freizeitartikel

Phthalate sind chemische Verbindungen, die in großen Mengen als Weichmacher für Kunststoffe hergestellt werden | Foto: ©Zerbor #71336005 – stock.adobe.com

Am häufigsten verwendete Phthalate

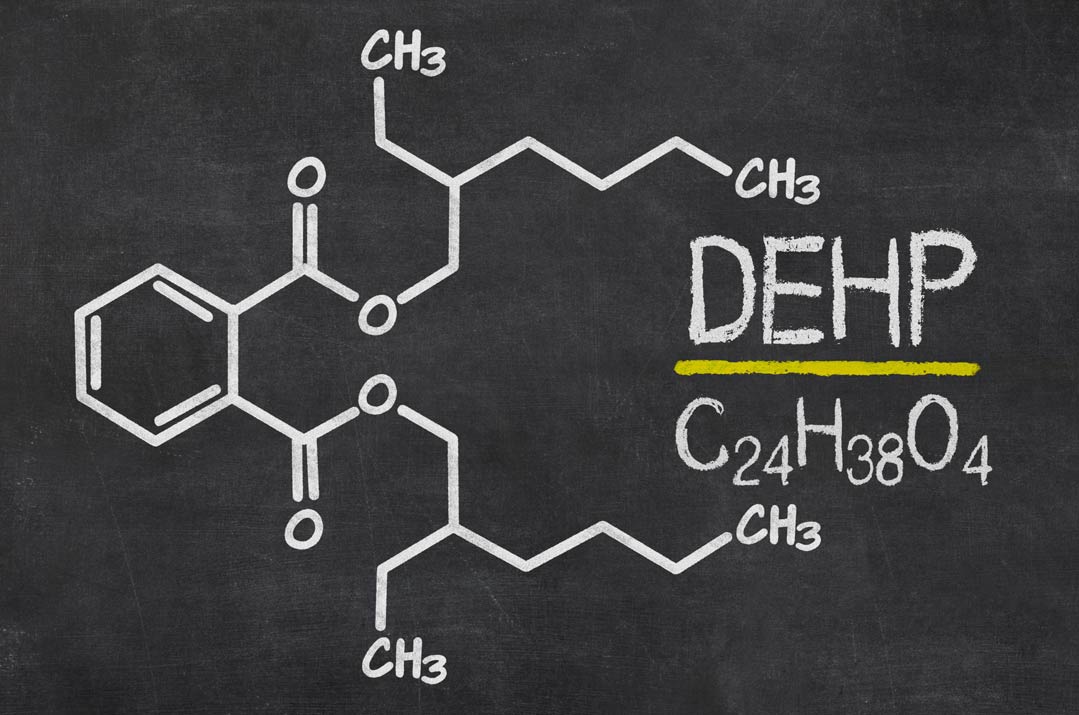

Phthalate enthalten Phthalsäure und verschiedene Alkohole, bei denen es sich um Phthalsäureester handeln. Am häufigsten werden die folgenden Phthalate verwendet:

- Diisodecylphthalat (DIDP)

- Diisononylpfthalat (DINP)

- Diethylhexylphthalat (DEHP)

- Dibutylphthalat (DBP)

- Benzylbutylphthalat (BBP)

Über lange Zeit wurde DEHP am häufigsten verwendet. Es ist durch fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften gekennzeichnet und wurde daher von der Industrie in den letzten Jahren teilweise durch DIDP und DINP ersetzt. DIDP und DINP sind gemeinsam die in Westeuropa gegenwärtig am häufigsten verwendeten Weichmacher. Lag deren Anteil bei gleichbleibendem Weichmacherverbrauch 1999 noch bei 35 Prozent, so ist er 2004 auf 58 Prozent gestiegen. Der Anteil von DEHP lag 1999 noch bei 42 Prozent und ging 2004 auf 22 Prozent zurück.

Phthalate enthalten Phthalsäure und verschiedene Alkohole, bei denen es sich um Phthalsäureester handeln | Foto: ©Seegraphie #94019799 – stock.adobe.com

Wie Phthalate in die Umwelt gelangen

Das Problem von Phthalaten besteht darin, dass sie in Weich-PVC nicht chemisch fest eingebunden sind und daher in die Umwelt gelangen können. Das ist durch Ausdünstungen, aber auch durch einen Kontakt mit Fetten oder Flüssigkeiten möglich, bei dem sie sich aus den Produkten lösen. Schätzungen der Europäischen Union zufolge erfolgen 95 Prozent des Umwelteintrags von DEHP während der Produktnutzung. Produktion, Verarbeitung und Abfallbehandlung tragen nur mit ungefähr 5 Prozent zum Umwelteintrag bei.

Phthalate sind schwerflüchtige organische Verbindungen und dünsten anders als leichtflüchtige Verbindungen während der Nutzung der Endprodukte langsam, aber dauerhaft aus.

Sie können sich an Partikeln anlagern und sind daher in Wohnungen am Hausstaub zu finden. Phthalate werden von Staubpartikeln gebunden und in der Luft über größere Strecken transportiert. Sie können auch in weit entfernte Gebiete gelangen, an denen keine Erzeugnisse mit Weichmachern produziert oder genutzt werden. In geringen Konzentrationen wurden sie sogar im Schnee und Eis der Antarktis nachgewiesen.

Bei der Anwendung der Endprodukte im Freien können Phthalate durch Auswaschung oder Abrieb an die Umwelt abgegeben werden, beispielsweise beim Reinigen von PVC-Böden oder beim Waschen von Textilien, in denen sich PVC befindet. Sie gelangen ins Abwasser und lagern sich im Klärschlamm an. Sie konnten auch vereinzelt im Grundwasser nachgewiesen werden.

In den menschlichen Organismus gelangen Phthalate über die Atemluft oder die Haut. Säuglinge und Kleinkinder sind bereits durch Babyartikel und Spielzeug gefährdet. Babys nehmen die Spielzeuge in den Mund. Durch den Speichel können die Phthalate gelöst werden und in den Körper gelangen. Bei der Herstellung von Babyartikeln und Spielzeug wurde der Einsatz von Phthalaten bereits von der EU-Kommission verboten. Nahrungsmittel können durch die Verpackungen, aber auch durch Phthalat aus der Umwelt belastet sein.

Gesundheitliche Risiken von Phthalaten

Die verschiedenen Phthalate wirken auf unterschiedliche Weise auf den menschlichen Organismus. Sie können die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen. Die männliche Fortpflanzungsfähigkeit kann gefährdet werden. Als fortpflanzungsgefährdend gelten DEHP, BBP und DBP. Einige Phthalate gelten als endokrine Disruptoren, da sie das Hormonsystem verändern und die Gesundheit schädigen. Im Tierversuch wirkt DPHP schädigend auf lebenswichtige Hormondrüsen wie Hirnanhangsdrüse oder Schilddrüse. Die Hirnanhangsdrüse steuert verschiedene Körperfunktionen und kontrolliert das körpereigene Hormonsystem. DIDP und DINP haben eine lebertoxische Wirkung.

Die Bewertungen der EU beziehen sich auf einzelne Stoffe. Bislang wurde noch nicht das Zusammenwirken von mehreren Produkten untersucht. Verschiedene Phthalate können möglicherweise als Gruppe noch schwerwiegendere Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben, da sich ihre Wirkungen addieren können. Nicht zu vergessen ist auch die schädliche Wirkung verschiedener Phthalate auf die Umwelt. Einige dieser Stoffe sind giftig für Wasserorganismen.

Die verschiedenen Phthalate wirken auf unterschiedliche Weise auf den menschlichen Organismus | Foto: ©luchschenF #675631318 – stock.adobe.com

Lösungsvorschläge des Umweltbundesamtes bei der Verwendung von Phthalaten

Um die Gefahr für Mensch und Umwelt durch Phthalate zu reduzieren, hat das Umweltbundesamt einige Lösungsvorschläge erarbeitet. Generell sollen keine krebserzeugenden, erbgutschädigenden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffe in die Umwelt gelangen.

Da DINP und DIDP im Verdacht stehen, sich in Organismen anzureichern und langlebig in Boden und Sedimenten zu sein, soll der Umwelteintrag dieser Phthalate vermieden werden.

Die Freisetzung von Phthalaten aus Weich-PVC kann nicht verhindert werden. Das Umweltbundesamt spricht sich daher dafür aus, Weich-PVC schrittweise durch alternative Kunststoffe wie Polypropylen oder Polyethylen zu ersetzen.

Was jeder Einzelne tun kann

Durch ein bewusstes Verhalten können Verbraucher sich selbst und die Umwelt vor Phthalaten schützen. Das ist möglich mit dem Kauf von Tapeten, Bodenbelägen oder Lacken, die nur wenige Weichmacher enthalten. Die Produkte sollten mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sein.

Phthalate sind farb-, geruchs- und geschmacklos. Ein unangenehmer Geruch von verschiedenen Alltagsgegenständen deutet nicht darauf hin, dass sie mit Phthalaten belastet sein können. Allerdings können sehr weiche und biegsame Produkte Phthalate enthalten. Die Belastung von Lebensmitteln mit Phthalaten ist vor allem mit stark ölhaltigen Produkten wie in Öl eingelegtem Fisch hoch. Die Weichmacher können durch das Öl aus der Verpackung in die Lebensmittel gelangen.

Das Umweltbundesamt stellt die kostenlose App Scan4Chem bereit. Über die App können sich Verbraucher informieren. Verbraucher können jedoch auch schriftlich beim Händler oder Hersteller nachfragen. Innerhalb von 45 Tagen müssen die Hersteller antworten.

Die Aufnahme von schädlichen Stoffen lässt sich mit frischen Lebensmitteln vermeiden, die nicht in Kunststoffverpackungen gehandelt werden. Ölhaltige Lebensmittel sollten möglichst in Glas- oder Metallverpackungen gewählt werden.